Cas : Plages, récifs coralliens et mangroves de Martinique et de Guadeloupe

Trois écosystèmes composent les milieux littoraux et marins antillais : la mangrove, les herbiers et les récifs coralliens.

La mangrove étant répulsive, pendant longtemps elle n'a été exploitée que par des populations marginales, son exploitation était réduite. Depuis les années 1960, les grands aménagements : aéroports, routes, zones portuaires, hébergements touristiques, se sont reportés sur ces espaces plats. Depuis les années 1980, les mangroves sont protégées, et intégrées aux offres de loisir et de tourisme. Ces milieux qui demeurent fragiles participeront pleinement à l'offre touristique en 2050. Il faudra cependant trouver un équilibre et diminuer les pressions démographiques, les polluants, en effet la capacité naturelle de régénération de ces milieux a été dépassée et un déséquilibre durable s'est installé.

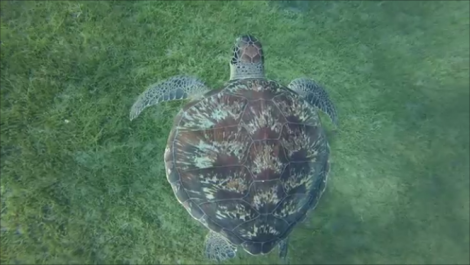

Les herbiers qui occupent la plupart des hauts fonds, sont symptomatiques d'une bonne qualité sanitaire du milieu. Cependant, en raison des nombreux défrichements recensés sur les bassins-versants (urbanisation croissante) et suite à l'augmentation de la pollution urbaine (absence de tout à l'égout, de stations d'épuration ou de fosses septiques), ils sont maintenant fréquemment envasés et atrophiés. Ils constituent pourtant des écosystèmes très riches et sont facilement accessibles aux pratiques de plongée depuis les plages, pour y observer les tortues par exemple.

Enfin, plus au large, apparaissent des récifs coralliens qui se scindent en deux catégories : les récifs frangeants et les récifs barrières. Quelles que soient leurs caractéristiques intrinsèques, une faune nombreuse et variée leur est inféodée et évolue cependant rapidement en raison des pollutions urbaines et agricoles. Les récifs frangeants sont de plus en plus nécrosés et la faune qui leur est associée dépérit à son tour ou migre vers des secteurs moins pollués.

L'impact conjugué des pollutions et pressions anthropiques associées à celles du réchauffement climatique (blanchiment et surmortalité des coraux) pourrait fragiliser les récifs barrières qui protègent les plages des houles cycloniques. Un tel scénario risque d'accélérer l'érosion des plages.

Des facteurs de dégradations multiples

Mangroves, herbiers et coraux sont régulièrement agressés par les pollutions urbaines, mais aussi par l'agriculture. En effet, sur les fortes pentes littorales, les sols sont lessivés et entraînent une forte sédimentation qui empêche les coraux de se développer correctement. L'apport d'engrais, surtout après les fortes pluies entraîne la prolifération des algues et l'eutrophisation du milieu

Résidus liquides polluants, mauvaises gestions des rejets, insuffisance des réseaux de collecte des eaux usées, apport de lixiviats dans le milieu, constituent les principales atteintes liées à l'essor des villes et des zones industrielles.

Les activités nautiques contribuent aussi à ces dégradations... on estime ainsi que chaque année près de 40 000 plongeurs fréquentent l'îlet pigeon en Basse Terre de Guadeloupe, malgré toutes les précautions, de nombreux coraux sont cassés par des palmes ... Il en est de même pour les ancres des voiliers qui arrachent les herbiers. Sur les plages, on note une pollution croissante avec de nouveaux composés : nanoparticules, médicaments, crème solaire..

Mesures de conservations

En Guadeloupe, les mesures de conservation sont plus importantes, puisqu'il existe plusieurs réserves naturelles marines. La plus importante est celle du Grand Cul-de-Sac Marin jouit aussi du statut de Réserve de Biosphère.

S'il n'existe pas de réserve naturelle marine en Martinique, six secteurs sont cependant protégés. Depuis 2017 la Martinique obtient le statut de Parc Marin pour la totalité de la ZEE. C'est le 9 ème parc marin de France.

S'il faut reconnaître que des efforts ont été faits pour la sauvegarde du milieu, il reste encore beaucoup à faire et particulièrement en matière d'information et d'éducation. Herbiers accueillant des populations protégées comme les tortues ou les lamantins, comme les récifs coralliens constitueront des supports touristiques par le développement de la plongée et de la médiation scientifique, mais aussi par des observatoires immergés permettant de suivre virtuellement la vie d'un récif, ou la journée d'une tortue marine.