2.1 Les plages et les dunes

Les plages sont des accumulations littorales, des sédiments fins aux blocs.

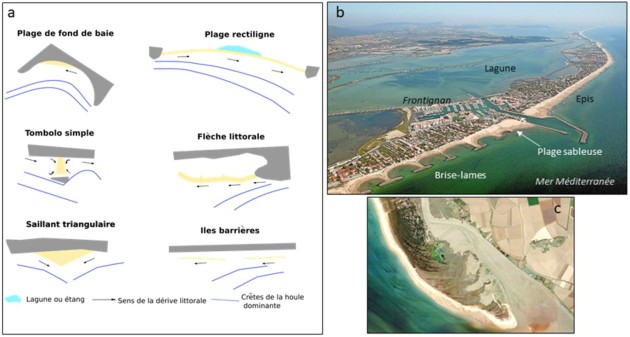

Si le volume de sédiments disponibles est supérieur au volume transporté par les vagues et les courants alors une plage se forme. Si les conditions le permettent (largeur de l'estran, sables disponibles, vitesse de vent, taux d'humidité), des dunes peuvent se former sur le haut de plage. R. Paskoff (1998) a décrit plusieurs types de plages en fonction de leur morphologie (Figure 6A).

Chaque morphologie résulte de caractéristiques topographiques et de conditions courantologiques et sédimentaires qu'il est nécessaire de connaître lorsque l'on souhaite étudier les plages.

On parle de côte à lido (Figure 6B) lorsque qu'un cordon littoral isole une lagune (ou des étangs) et dont les échanges en eau et sédiments s'effectuent par des passes (graus en Méditerranée).

Le cordon littoral peut aussi relier une île à la côte formant un tombolo comme celui de Quiberon.

On retrouve aussi les flèches littorales s'allongeant dans le sens de la dérive littorale par l'addition de crochets successifs (Figure 6C). Elles peuvent barrer des estuaires (le poulier) ou des baies. Elle se caractérise par une partie proximale accrochée au rivage, et un fulcrum marquant la transition entre l'espace en érosion, et l'espace en accumulation, là où se forment les crochets, recourbés par réfraction et diffraction de la houle (Figure 7).

Les plages sableuses sont parfois accompagnées de dunes d'origine éolienne dont la formation nécessite :

Une vitesse de vent >5m/s ;

Une plage d'envol suffisamment large ;

Un volume de sables disponibles ;

Une avant-côte en pente douce pour alimenter la plage en sable ;

Une végétation suffisamment dense pour piéger le sable et fixer les dunes.

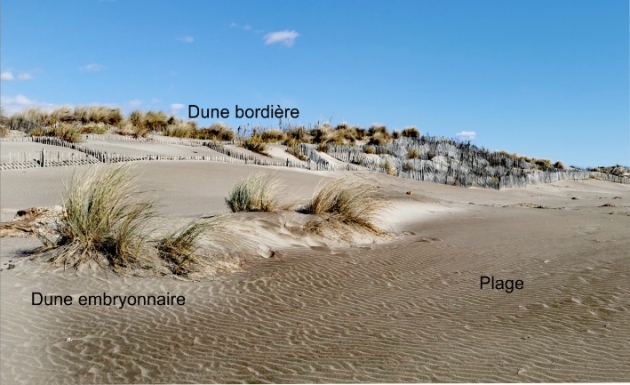

Comme le présente la figure 8, il existe les dunes embryonnaires situées sur la plage et au pied des dunes bordières. Les dunes bordières forment une ligne de contact entre la plage et l'intérieur de la dune où se trouvent les dunes grises et les dunes à fourrés (dunes fossiles). Ce cadre général ne s'applique pas à toutes les côtes métropolitaines.

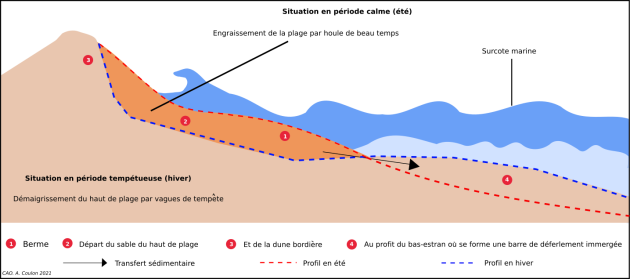

La dune et la plage et l'avant-côte forment un système en inter-relation. La dune constitue un stock sédimentaire et un rempart face aux houles hivernales. Lors des tempêtes, la dune est attaquée par les vagues, les sables migrent vers la plage et l'avant-côte (Figure 9).

Le profil de la dune devient plus abrupt (falaise dunaire) et le niveau de la plage s'abaisse. Lorsque les conditions météo-marines deviennent plus clémentes, les barres d'avant-côte migrent vers la plage.

Les vagues de beau temps alimentent la plage en sables. Ceux-ci sont ensuite repris par le vent pour reconstituer la dune. Les laisses de mer vont favoriser la formation des dunes embryonnaires. La végétation pionnière composée d'espèces psammophiles et halonitrophiles (chiendent des sables, oyat) favorise la stabilisation des dunes.

Cet ajustement morphologique et sédimentaires saisonnier est difficile voire impossible lorsque les habitations et digues-promenade sont construites sur les dunes et les plages.

La surfréquentation touristique des plages fragilise aussi le système côtier comme par exemple le piétinement de la végétation dunaire, la création de couloir de déflation dans les dunes, la dégradation des ganivelles. A terme, et en l'absence de dunes suffisamment volumineuses, la plage n'a plus les capacités de résistance et de résilience face aux coups de mer.