2.4 Les embouchures fluviales

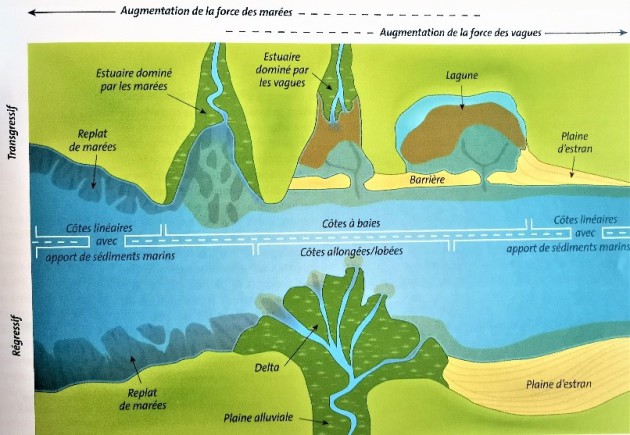

Un estuaire est un système morphologique et sédimentaire fondamentalement dominé par les influences marines ; le delta est plus dépendant des dynamiques continentales (Figure 14). Les estuaires sont dits transgressifs car ils n'avancent que très peu sur la mer alors que les deltas sont régressifs, en avançant en mer bien au-delà des limites de la vallée.

L'estuaire correspond à la partie terminale d'un organisme fluvial (vallée ennoyée) où l'effet de l'océan ou de la mer dans lequel il se jette est perceptible et où la marée se fait sentir. Il s'agit donc de l'embouchure d'un cours d‘eau qui s'évase vers l'aval et dans laquelle les courants marins pénètrent amplement.

Ces espaces ouverts sont des lieux d'échanges d'énergie et de matière entre le domaine marin (marée et houle) et continental (fleuve). La marée dynamique provoque un mouvement alternatif biquotidien de la masse d'eau. A marée montante (courant de flot), l'estuaire est ennoyé et à marée descendante (courant de jusant), il se vide.

Selon leur morphologie et leur position latitudinale, les estuaires sont soit dominés par les courants de marées, soit par la houle (Figure 14).

Les estuaires fonctionnent comme des pièges à sédiments ce qui, par conséquent, conduit à leur colmatage.

Ce phénomène est amplifié par les pressions humaines qui s'exercent à l'échelle de l'estuaire et du bassin versant (érosion hydrique). Légèrement en amont du coin salé (insertion d'eau salée sous les eaux douces du fleuve), se forme un bouchon vaseux (crème de vase), particulièrement dense à l'étiage.

Ce bouchon migre au rythme des marées et des périodes de crue, il n'est que rarement expulsé vers le large. Dans la Gironde, le bouchon vaseux représente entre 4 et 5 Mt de sédiments, soit pratiquement deux ans d'apports alluvionnaires (Fort et al., 2015). 700000 m3 de sédiments se déposent chaque année dans l'estuaire de la Somme ce qui provoque un exhaussement des fonds de 1,8 cm/an (Hoeblich et al., 1999).

Il résulte de ce phénomène naturel d'envasement des menaces pour les activités halieutiques et conchylicoles, une navigation difficile et dangereuse, un piégeage des polluants (hydrocarbures, intrants agricoles) dans les eaux et les vases. Les conflits d'intérêt sont nombreux entre exploitants agricoles, pêcheurs, promoteurs immobiliers et gestionnaires des stations balnéaires.

Le delta est une protubérance convexe de la ligne du rivage formée à l'endroit ou une rivière débouche dans un bassin en eau (océanique, lagunaire, lacustre...). Le renflement souligne une forte accumulation sédimentaire par le bais des apports fluviatiles, repris ensuite par les courants côtiers pour former des cordons d'embouchure. Les deltas possèdent des morphologies distinctes en fonction des processus dominants : deltas dominés par les apports fluviatiles (delta digité du Mississipi), deltas dominés par les vagues (delta lobé du Rhône, Danube), deltas dominés par la marée (Mahanadi, Fly).

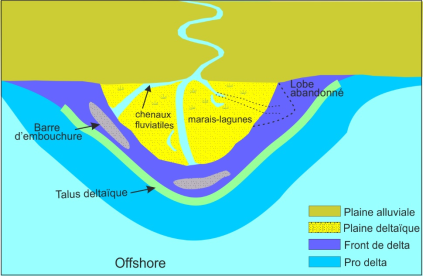

Le delta se compose d'une partie émergée et d'une autre immergée (Figure 15).

La partie émergée du delta comprend une plaine deltaïque marquée par les étapes de formation du delta : cours d'eau, bras morts, étangs, lagunes, cordons fossiles... et une marge deltaïque où se combinent les actions fluviatiles et marines responsables de la formation des cordons d'embouchure ou de flèches littorales. La partie émergée peut être affectée par de la subsidence tectonique ou sédimentaire.

A Kalochori, ville côtière du Golfe de Thermaikos en Grèce, la compaction sédimentaire peut atteindre 5cm/an (Raucoules et al., 2008). Dans la région de Port Saïd proche d'Alexandrie en Égypte, la plaine deltaïque peut s'enfoncer de 5mm certaines années (Wöppelman et al., 2013).

La partie immergée se divise en deux espaces, le front deltaïque relié au pro delta par un talus deltaïque. Ces talus sont sujets à des instabilités qui se manifestent par des mouvements de masse pouvant être responsables de graves dégâts. À Nice, le 16 octobre 1979, un glissement sous-marin de 10 millions de m3 s'est produit sur le front deltaïque du Var (Figure 16). Le complexe aéroportuaire de Nice dont les fondations s'ancraient dans le front deltaïque a été détruit et moins de 8 minutes après le glissement, trois vagues de tsunami (Hauteur moyenne des vagues : 1 à 2,5 mètres) ont déferlé entre Antibes et Beaulieu, jusqu'à atteindre 5 mètres localement (Leroy et al., 2012).

Qu'ils s'agissent des estuaires ou des deltas, ils sont très exposés aux inondations fluviales et submersions marines, en raison de leur faible altimétrie. La subsidence tectonique ou sédimentaire qui affecte les deltas est un facteur aggravant les risques naturels, et qui se surajoute aux impacts du changement climatique.